|

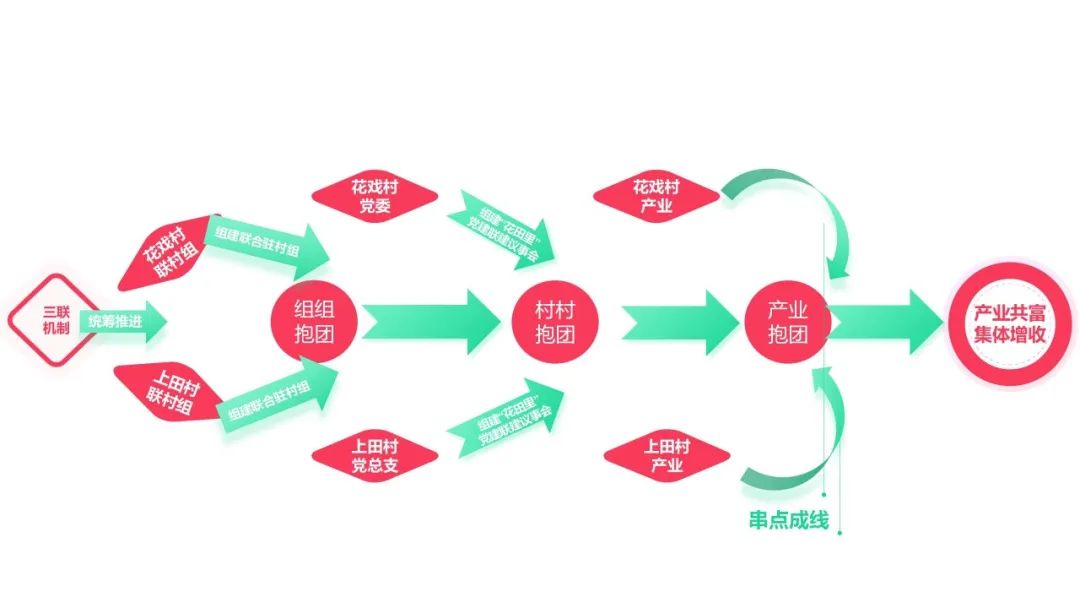

板桥镇以“锋领板桥”党建工作品牌为统领,聚焦以“千万工程”牵引缩小“三大差距”,推出“干部联村、党员联户、群众联心”的工作机制,着眼破解村级集体经济发展难题,扎实推进“干部联村联产业”。依托“花田里”党建联建,加快推进乡村片区组团发展,花戏村、上田村的联村干部形成“组组抱团”,两村的两委班子形成“村村抱团”,两村的产业形成“产业抱团”,整合资源、优势互补,“层层抱团”发展壮大集体经济,推动“花田里”党建联建共富产业带提能升级。

主要做法 1.“三联机制”统筹推进。 “三联机制”明确了驻村组工作职责,进一步压紧压实了驻村工作责任,以“联村六事”为基础,明确了联村联产业、联村联发展、联村联共富的工作要求。按照“地域相邻、产业相联、人文相近,链条牵引、辐射带动、集群发展”思路,确定层层抱团的村,把“三联机制”优势变为联村发展成果,努力走出一条“党建领航、资源共享、责任共担、优势互补、抱团发展”的党建赋能乡村振兴新路子。 2.“组组抱团”+“村村抱团”。 成立“花田里”“联合驻村”工作组,明确“花田里”“联合驻村”工作组负责指导把方向、议项目、理思路的主要职责,推动中心工作统一布置、重点任务统一协调、重点事项统一决策。组建“花田里”党建联建议事会,定期召开“花田里”党建例会,建立完善常态化议事决策机制,做到既不相互干预各村事务,又能凝心聚力办好实事。 3.“产业抱团”串点成线。 在“组组抱团”“村村抱团”的基础上,探索产业发展联动、资源要素联聚、集体经济联帮、经营主体联合、群众收入联增的“产业抱团”模式。围绕竹笛、跑马场、不晚小院等农文旅点位,利用吴越文化研学将各点位串点成线。同时,扩大党建联建“朋友圈”,围绕现有产业和业态,探索“农文旅”融合发展党建联建机制,延长“花田里”党建联建共富产业带,打造以“党建链”串联“产业链”、共建“致富链”的乡村振兴新模式。

工作机制图 主要成效 在“三联机制”的统筹推进下,通过“层层抱团”的联村工作机制,推动了各驻村组、村党组织、产业由“封闭运行”转向“融合共生”,形成了联村融合、村村融合、产业融合的生动局面。 1.产业融合释放乘数效应,农文旅品牌辐射力显著提升。 通过“产业抱团”串点成线,竹笛非遗文化、农旅体验与吴越文化研学深度融合,形成差异化竞争力。今年以来,“花田里”共富产业带吸引游客超2万人次,带动周边餐饮、住宿消费突破200万元,较去年同期增长50%。开发“竹笛制作+文化研学”体验项目,打造区域非遗IP,相关产品销售额增长45%。

2.资源整合盘活闲置资产,集体经济造血功能持续增强。 “组组抱团+村村抱团”推动资源高效配置,激活闲置土地、农房等“沉睡资产”。两村联合盘活土地、闲置房屋建成吴越文化研学基地、自在村农场、不晚小院等农旅点位。引入专业运营商统一运营,两村年增收超25万元。通过“党建联建+运营商”模式,与外部企业合作开发“农耕体验”等业态,吸引社会资本投入超100万元。

3.利益联结拓宽增收渠道,村民共富路径更加多元。 “三联机制”推动产业链与农户深度绑定,实现“一地生三金”。村民通过土地流转、房屋出租等方式年获租金超20万元,50余名村民参与到景区服务、新业态等岗位。此外,依托“花田里”品牌效应,培育“乡村主播”“非遗匠人”等新职业群体,带动竹笛工艺品、土特产等线上销售增收100万元。村域壁垒的打破使得村民共同富裕根基进一步夯实。

|